我院杨超博士课题组在《Physical Review B》发表钙钛矿薄膜表面铁电计算领域最新研究成果

近日,我院杨超博士课题组在过渡金属氧化物钙钛矿薄膜表面物理研究方面取得重要进展,相关工作以《Surface ferroelectric phase transition triggered by s-p orbital interaction in two-dimensional monolayer perovskites》为题发表于Nature Index期刊《Physical Review B》上,杨超博士为第一作者兼通讯作者。

在电子器件不断微型化的趋势下,如何在不牺牲器件性能的前提下实现高密度集成与多功能耦合,是凝聚态物理研究面临的核心挑战。多铁性材料因同时具备(反)铁电性、铁磁性与铁弹性等多种物理属性,被视为突破器件尺寸极限的重要候选。然而,传统三维钙钛矿材料中磁性离子的d电子往往抑制BO6八面体的非中心对称畸变(即著名的“d0规则”),从而限制了铁电性与磁性的共存。如何在低维体系中打破这一限制并实现铁电性的新物理机制,是当前研究的热点。

基于密度泛函理论(DFT)计算,以单层BiFeO3为模型体系,系统研究了其结构稳定性、声子色散、电子能带与电荷分布。通过冻结声子法与Berry相极化计算,揭示了高对称相(P4mm)与低对称相(Pa)之间的结构与极化演化关系。同时,结合电子局域函数(ELF)与分波态密度(PDOS)分析,追踪了Bi-s孤对电子与O-2p轨道之间的耦合行为,从而揭示表面铁电性的电子起源。

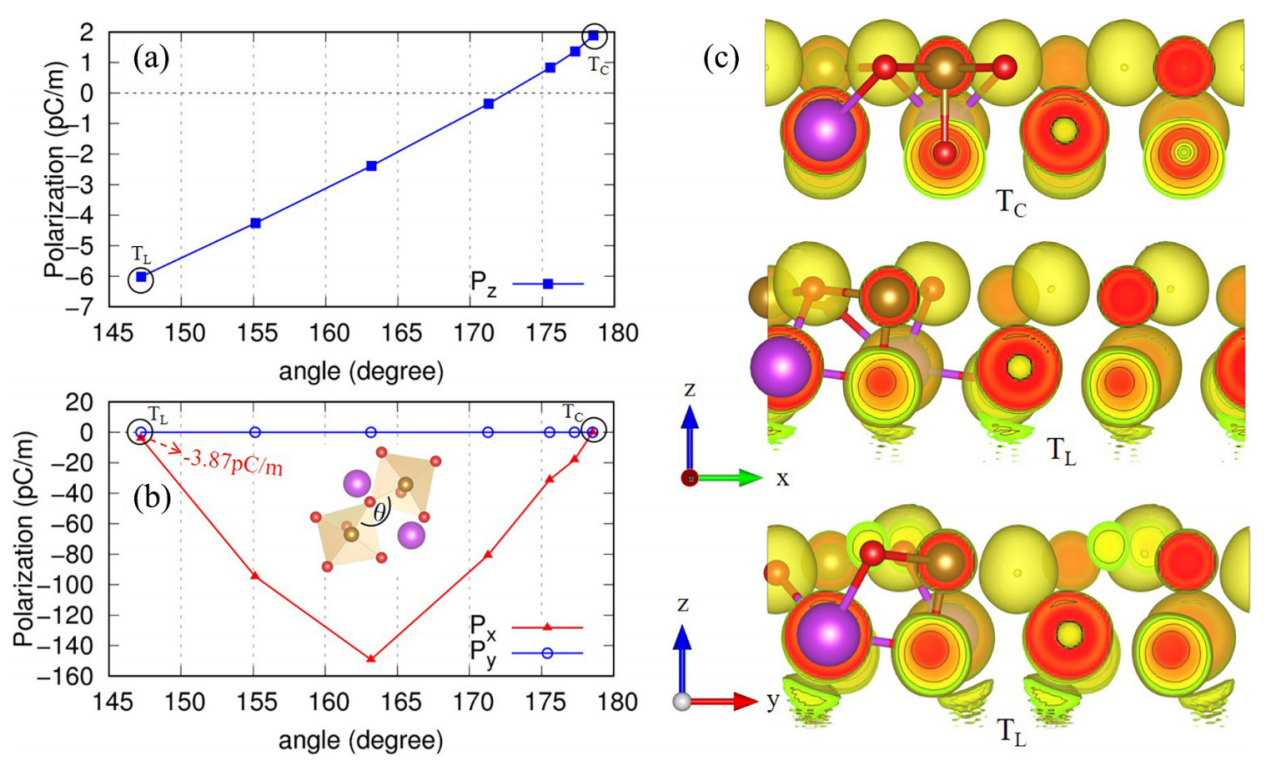

结果显示,单层BiFeO3在高对称相中沿z方向具有铁电极化,而在结构畸变后沿面内长晶格常数方向(x轴)出现非零铁电极化,短晶格常数方向(y轴)则保持反铁电特征。该取向依赖的极化行为源于表面不完整氧八面体的旋转与倾斜:一半向正方向倾斜、一半向反方向倾斜形成反铁电相,而沿长晶格方向的整体倾斜诱导出铁电相。电子态分析进一步表明,Bi-s孤对电子与O-2p轨道的强耦合是驱动表面铁电相变的关键因素。ELF分布清晰显示出铁电极化与表面电荷转移的关联。研究还发现,这种“表面特有的铁电相变”不仅存在于BiFeO3,也广泛存在于多种二维钙钛矿(如BiGaO3、CaTiO3、CsPbI3等)中,即使其体相并不具备铁电性。此外,单层BiFeO3还表现出自旋密度旋转导致的altermagnetism(交变磁性)特征,为构建具有电-磁-力多场耦合的新型多功能材料提供了新思路。

图 4. 单层 BiFeO3(铁酸铋)的铁电性能。(a)z 方向和(b)x/y 方向的铁电极化强度随不同旋转角度的变化,以及(c)TC 相(高对称相)和 TL 相(低对称相)的电子局域函数(ELF)。(a)和(b)中的黑色圆点代表高对称 TC 相 / 低对称 TL 相。(b)插图中标注了相应的 Fe-O-Fe 键角(θ)。

文章信息:

Surface ferroelectric phase transition triggered by s-p orbital interaction in two-dimensional monolayer perovskites

Chao Yang *, Tingkai Yang, Youjun Zhang, Jiawang Hong, and Yan Bi

Physical Review B 112, 165404 (2025)

论文链接:https://journals.aps.org/prb/abstract/10.1103/myh8-8phb (一审:顾晨;二审:杨超;三审:张富文)