张富文教授团队在基于机器学习的伽马射线暴分类研究中取得重要进展

近日,我院张富文教授团队在利用机器学习方法开展伽马射线暴(简称伽马暴)分类研究方面取得重要进展。相关成果分别以《Classification of Fermi gamma-ray bursts based on machine learning》(论文1)和《Unsupervised machine learning classification of gamma-ray bursts based on the rest-frame prompt emission parameters》(论文2)为题,发表于国际权威天文学期刊《Monthly Notices of the Royal Astronomical Society》和《Astronomy & Astrophysics》(Nature Index期刊)。我院物理学硕士研究生朱思源为论文第一作者,张富文教授为通讯作者。上述研究工作获得了国家自然科学基金和广西自然科学基金重点项目的资助。

伽马暴的分类一直是该研究领域中的基本科学问题,对理解伽马暴的起源及其内在物理机制具有重要意义。长期以来,学界普遍以2秒持续时间为界,将伽马暴简单划分为长暴与短暴两类,并建立了一套对应关系:长暴起源于大质量恒星坍缩,短暴则源于双致密星并合。然而,近年来观测到的一些特殊伽马暴样本,如坍缩起源的短暴与并合起源的长暴,对上述传统认知构成了巨大挑战。

针对当前伽马暴分类中存在的混淆问题,张富文教授团队提出了一种基于无监督机器学习(包括t-SNE与UMAP方法)的分类策略,仅利用伽马暴的瞬时辐射观测数据,即可有效区分不同起源类型的伽马暴。

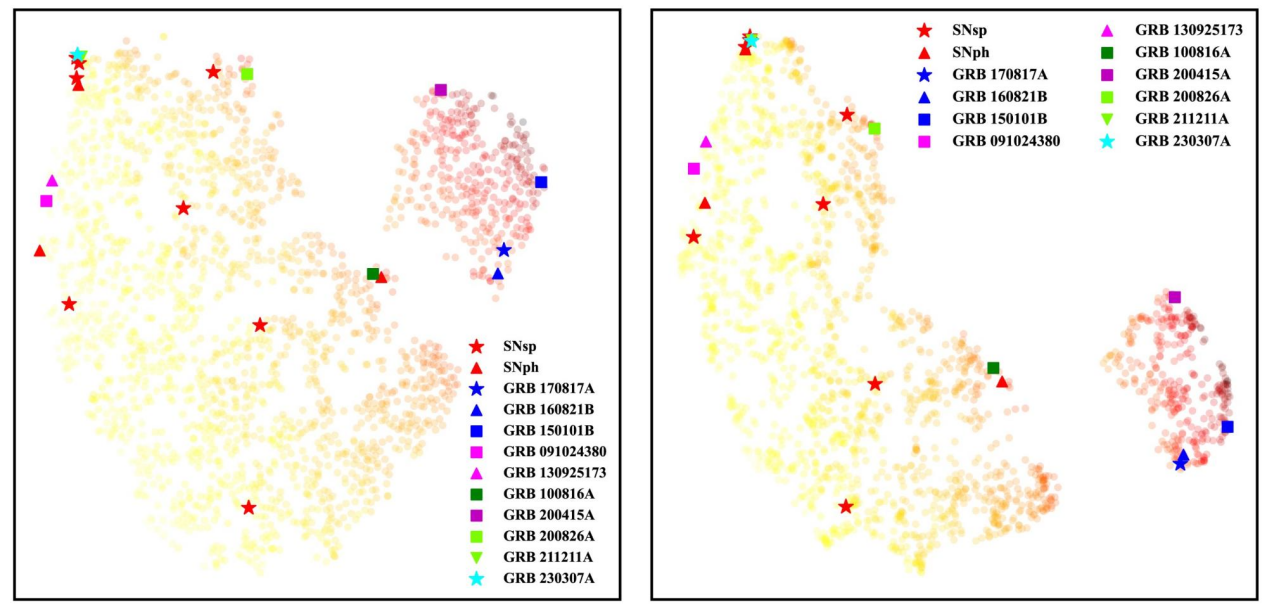

在论文1中,研究团队利用机器学习方法对费米卫星观测的2061个伽马暴进行了系统分类,结果表明该方法能够将伽马暴清晰划分为两类(I型与II型),分别对应并合起源与坍缩起源。尤为重要的是,该方法能够明确区分那些在传统持续时间分类标准下存在歧义的伽马暴。研究还发现,两类伽马暴的持续时间并无绝对界限:超过10%的I型暴持续时间长于2秒,而约1%的II型暴持续时间短于2秒。

图1: 费米卫星观测到的伽马暴的分类结果,分别基于t-SNE(左图)和 UMAP两种方法(右图)。

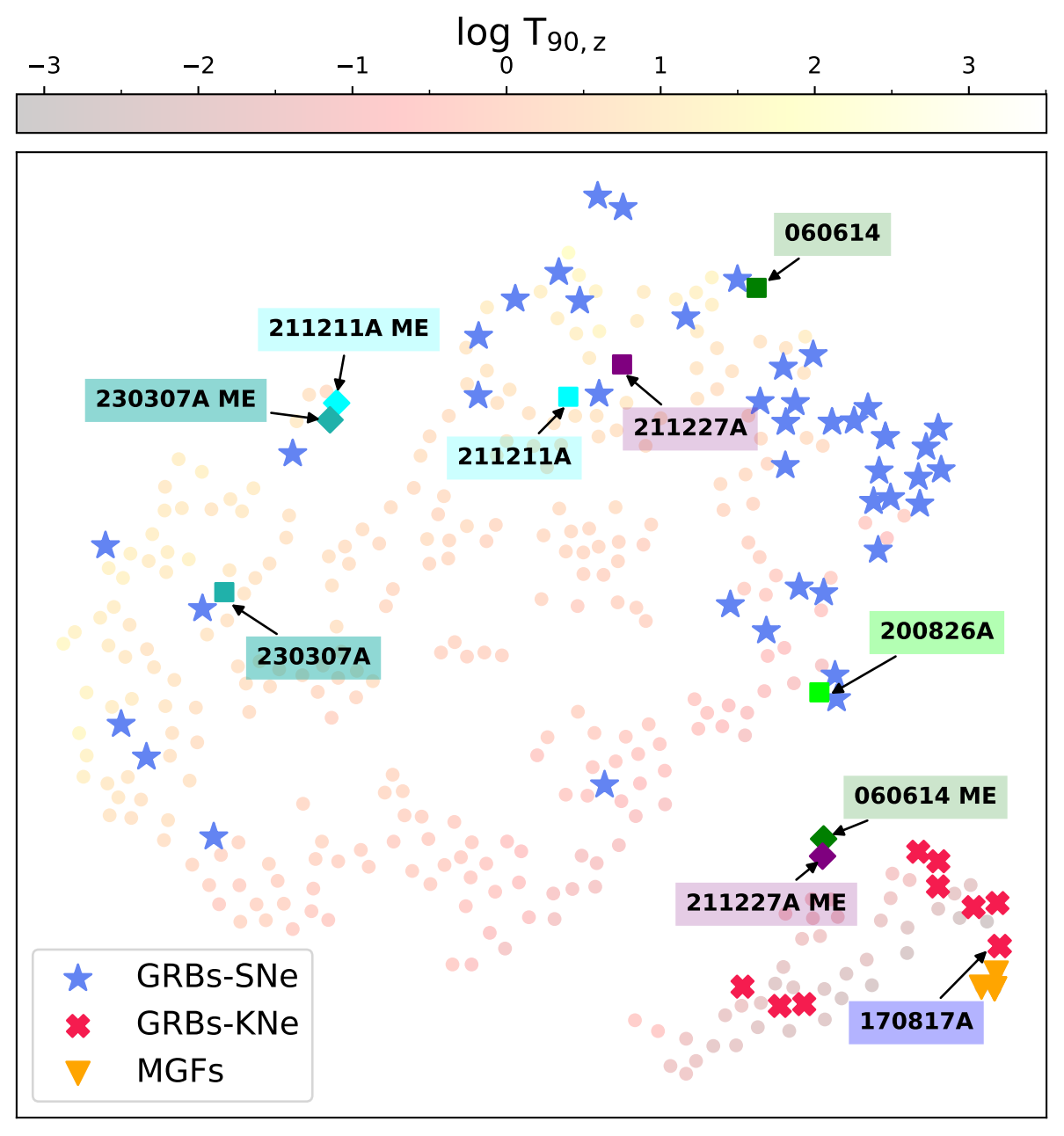

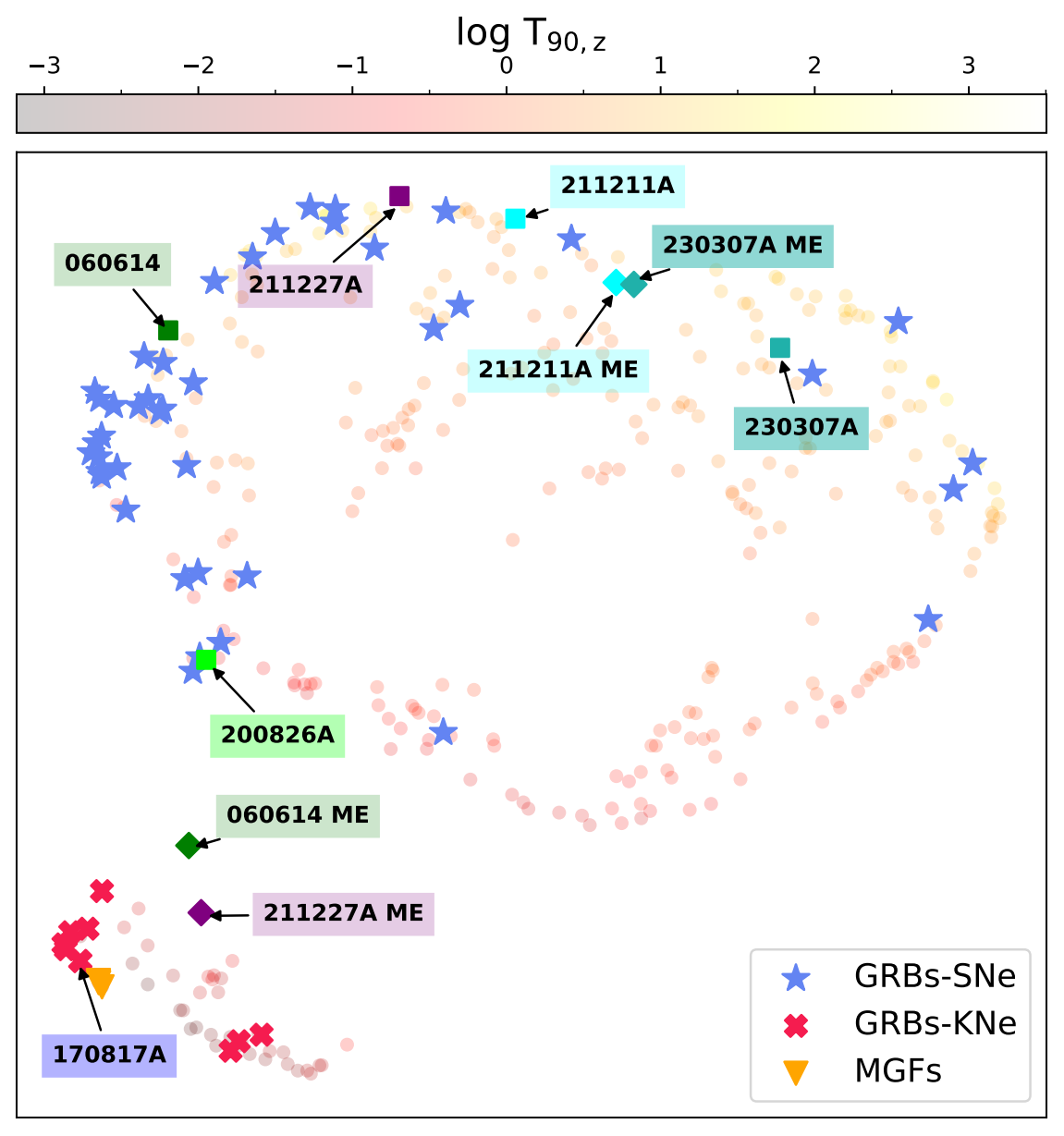

在论文2中,团队进一步指出,传统分类方法及早期基于机器学习的分类模型(如论文1所采用的方法)主要依赖观测者参考系下的物理参数,这些参数易受观测仪器及红移效应的影响,难以准确反映伽马暴的内禀性质。此外,以往的分类研究多局限于单一仪器观测数据,缺乏对不同仪器观测伽马暴的统一分类框架。针对这一问题,团队基于静止坐标系下的观测数据(具备红移测量),对目前所有仪器探测到的已知红移的伽马暴进行了统一分类分析。研究证实,伽马暴仍可清晰分为两类,并能有效识别出若干起源于并合过程的长暴。该方法还可进一步用于伽马暴前身星类型的推测。

图2: 伽马暴在静止坐标系下的分类结果,分别基于t-SNE(左图)和 UMAP方法(右图)。

论文1链接:https://doi.org/10.1093/mnras/stae1594

论文2链接:https://doi.org/10.1051/0004-6361/202556274 (一审:顾晨 二审:张璐璐 三审:张富文)